|

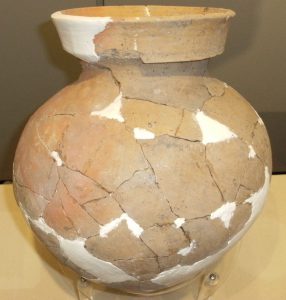

甕 カメ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

旭遺跡群四隅突出型墳墓出土

口縁が擬凹線有段の典型的な月影甕

|

|

甕 カメ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期

旭遺跡群四隅突出型墳墓出土

典型的な月影甕ではない。

|

|

高坏 タカツキ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期末

旭遺跡群四隅突出型墳墓出土

|

|

装飾器台 ソウショクキダイ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期 旭遺跡群四隅突出型墳墓出土 表面が赤彩されている。

|

|

長頸壺 チョウケイツボ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期 旭遺跡群四隅突出型墳墓出土 表面が赤彩されている。

|

|

短頸壺 タンケイツボ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期

旭遺跡群四隅突出型墳墓出土

|

|

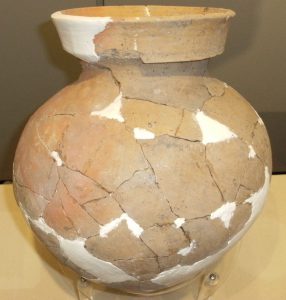

大型壺 オオガタツボ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期

旭遺跡群四隅突出型墳墓出土

種もみを保存した大切な壺とされる。

|

|

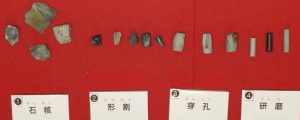

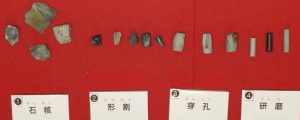

管玉制作工程資料 クダタマセイサクコウテイシリョウ

| 種別 |

考古 その他 |

| 年代 |

前近代 弥生時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

弥生後期 旭遺跡群出土

写真の左から右へ管玉が徐々にできあがる様子がわかる。

|

|

土師器小型器台 ハジキコガタキダイ

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 古墳時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

古墳前期 旭小学校遺跡址出土

受け部の底は無いため、小型の鉢を乗せる台として使用された。

土師器とは、弥生土器焼成の系譜をもつ焼き物。

|

|

|

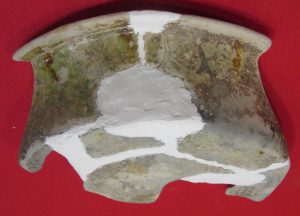

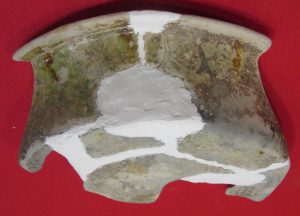

鍬形石未成品 クワガタイシミセイヒン

| 種別 |

考古 石製品 |

| 年代 |

前近代 古墳時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

古墳前期 旭小学校遺跡住居址出土

緑色凝灰製。

鍬形石は、大型古墳の副葬品であり、その主要生産地として加賀地方が有力視されている。

下の写真には、管状工具による穿孔がみられる。

|

|

和同開珎 ワドウカイチン

| 種別 |

考古 その他 |

| 年代 |

前近代 奈良時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

通貨ではなく、地鎮祭祀に使用されていた。

穴に紐を通していたため、七枚が重なって出土している。

|

|

奈良三彩火舎 ナラサンサイカシャ

| 種別 |

考古 陶磁 |

| 年代 |

前近代 奈良時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

奈良時代 国指定史跡

東大寺領横江荘遺跡出土

寺の仏事に使用される大型の香炉

|

|

緑釉陶器 香炉蓋 リョクユウトウキ コウロフタ

| 種別 |

考古 陶磁 |

| 年代 |

前近代 平安時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

平安時代 国指定史跡

東大寺領横江荘遺跡出土

尾張で作られた緑の釉が塗られた高級仏器。透かし彫りが施されている。

|

|

緑釉陶器 三足盤 リョクユウトウキ サンソクバン

| 種別 |

考古 陶磁 |

| 年代 |

前近代 平安時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

平安時代 国指定史跡

東大寺領横江荘遺跡出土

京都で作られた緑の釉が塗られた高級仏器。獣脚のついた大皿。

|

|

緑釉陶器 鉄鉢 リョクユウトウキ テッパチ

| 種別 |

考古 陶磁 |

| 年代 |

前近代 平安時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

平安時代 国指定史跡

東大寺領横江荘遺跡出土

京都で作られた緑の釉が塗られた高級仏器。僧の托鉢に使用された。

|

|

|

印章 インショウ

| 種別 |

考古 その他 |

| 年代 |

前近代 平安時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

平安時代 北安田北遺跡出土

青銅製の吉祥文字「福」の印。役所印ではなく、有力者の私印と推定される。北陸での出土はこの一点のみ。

印面は3.2 cm×3.0cmで高さ3.7cm。

|

|

土師器碗 ハジキワン

| 種別 |

考古 土器 |

| 年代 |

前近代 平安時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

平安時代中頃 県指定史跡 石の木塚出土

平面正方形の四隅とその中心に建つ五本の立石からなる遺跡。中心石の全長は267cmもあり、その石の東西南北方向に正確に残りの石が配置されている。このことより、古代比楽湊・駅に伴う交通関連遺跡として注目されている。

|

|

物忌札 モノイミフダ

| 種別 |

考古 木製品 |

| 年代 |

前近代 鎌倉時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

鎌倉時代 宮永ほじ川遺跡出土

木の板に呪文である「急〃如律令、九〃八十一」を書き、死者の出た家に立てて、災いを祓った忌中札。

九〃八十一を上下逆さまに書くことにより、永遠、∞を意味している。

|

|

|

行火 アンカ

| 種別 |

考古 石製品 |

| 年代 |

前近代 室町時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

戦国時代 宮永ほじ川遺跡出土

南加賀で作られた、石製の暖房具。

中に炭火を入れて使用された。 |

|

瀬戸鉄釉 天目茶碗 セトテツユウテンモクヂャワン

| 種別 |

考古 陶磁 |

| 年代 |

前近代 室町時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

戦国時代 松任城跡遺跡出土

大窯Ⅱ期頃、16世紀中頃の喫茶用品。

全面に火災等による被熱の跡が残る。

|

|

炭化米 タンカマイ

| 種別 |

考古 その他 |

| 年代 |

前近代 室町時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

戦国時代 松任城跡遺跡出土

当遺跡出土の炭化した穀物の97%はジャポニカ米であったため、百姓一般の貯蔵ではなく、兵糧米として保管されていたものが、炭化したと推定している。

|

|

小札 コザネ

| 種別 |

考古 その他 |

| 年代 |

前近代 室町時代 |

| 地域 |

白山市 松任 |

| 収蔵施設 |

博物館 |

戦国時代 松任城跡遺跡出土

鉄板の孔に革紐や絹の組紐を通して、革製の小札と混ぜながらつなぎ合わせ、胴丸や腹巻と呼ばれる鎧に使用された。碁石頭伊予札と呼ばれる簡略な鎧に使用される。札幅1.9cm、札足5.5cm以上、厚さ2mmで、南北朝から室町前期に多いタイプである。

|