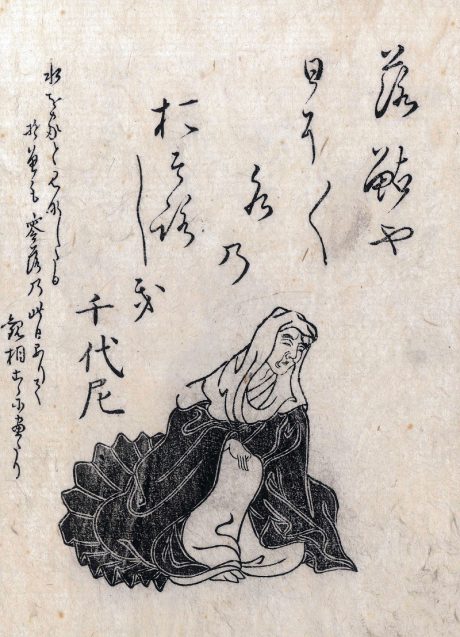

千代女について

加賀の千代女

|

|

千代女は元禄16年(1703)、加賀国松任町(現在白山市)の表具師、福増屋六兵衛の娘として生まれました。 この頃の北越一帯は、元禄2年(1689)の松尾芭蕉の奥の細道の旅をきっかけに、蕉風俳諧が非常な隆盛を見せ、各務支考の北上によって、各地の在郷町でも、俳人達の組織化が始まっていました。千代女は、こうした環境の中で生まれ、 幼いころから俳諧に親しみ、湊町本吉などの開明な俳人達に学んでいたと伝えられています。そして享保4年(1719)各務支考は、松任で17歳の千代女に会い、あたまからふしぎの名人と絶賛しています。 翌年、千代女は結婚して金沢に嫁ぎ、金沢の句会にも参加していますが、夫の病没によりわずか1年余りで帰家したと見られます。彼女は生まれつき身体が弱く、その後結婚することはありませんでしたが、街道沿いの千代女の家には、次々と各地の俳人が立ち寄って句を交わし、また、頻繁な書簡の交換によって多くの俳書に入集して行きます。 年を経るに従い、父母や兄など家族に不幸が続いたことから、家業に従事せねばならず、俳諧を続けることが困難になります。しかし、この期間に千代女の内面の充実があったと考えられます。 40歳代後半から、加賀の俳人達の書画軸制作が流行し始め、それと共に千代女の俳諧活動は再開されます。 宝暦4年(1754)52歳で剃髪した後の10年余りはめざましい活躍を見せ、宝暦13年(1763)には、藩命によって朝鮮通信使献上の句軸・扇を書上げ、翌年には既白編『千代尼句集』を上梓しています。 こうした活動は地方俳壇に大きな刺激を与えており、加賀では蕉風復帰が叫ばれ、やがて全国的な俳諧中興の機運を醸成するのに寄与していったと考えられます。 安永4年(1775)9月8日、千代女は長くつづいた病のあと73歳で長逝します。 千代女はほぼその全生涯を北国の小さな在郷町で過ごし、非常にストイックな生活を送っていますが、その名と代表句「朝顔に釣瓶とられてもらひ水」は広く知られ、やがて、さまざまな伝説が作られていきました。一茶が引用した「とんぼつり今日はどこまでいったやら」の句も、生涯1,900余りの句の中になく、伝説と見られます。 しかし、その心は通じて、今も多くの人々に親しまれ続けています。

|

千代女の名句

春の句

|

鶯やわが聞くをまづわが初音 |  |

里の子のはだまだ白しももの花 |

|

春雨や土の笑ひも野にあまり |  |

蝶ちようや何を夢見て羽づかひ |

夏の句

|

あじさいにしずくあつめて朝日かな |  |

夕顔や女子の肌の見ゆる時 |

|

松の葉もよみつくすほどすずみけり |  |

紅さいた口もわするるしみづかな |

秋の句

|

朝顔やつるべとられてもらひ水 |  |

百なりやつるひとすじの心より |

|

月の夜や石に出てなくきりぎりす |  |

朝あさの露にもはげず菊の花 |

冬の句

|

冬枯やひとり牡丹のあたたまり |  |

雪の夜やひとりつるべの落つる音 |

|

叩かれて寝夜や雪の降るけしき |  |

鉢たたき夜毎に竹を起しけり |

新年の句

|

福わらやちりさへ今朝のうつくしさ |  |

福寿草まだ手もおけぬところより |

俳画制作:西のぼる

|

各務支考(かがみしこう)

美濃の人。元禄3年(1690)、近江で芭蕉に入門。蕉門一の理論家で師没後は美濃派を形成。 伊勢山田に草庵をつくり、郷里美濃と二大基地として金沢、北越など全国に遊吟の旅を三十余年も続ける。 編著に『葛の松原』『笈日記』など。享保4年8月24日千代女の家を尋ね、俳諧指導をする。 |

|

仙石廬元坊(せんごくろげんぼう)

美濃北方の人。支考の後継者として美濃派の基礎を確立。 享保12年(1727)に越前、加賀、越中等に旅をし、派道統三世。支考の薦めで『桃の首途』を刊行。 松任で千代女、半睡、若推と『松任短歌行』を巻いている。 編著『藤の首途』『文星観』。 |

|

中川乙由(なかがわおつゆう)

元禄3年春、伊勢に来遊した芭蕉に入門。後に凉菟に師事、支考にも親交。凉菟没後伊勢俳壇の中心となり、伊勢派、麦林派と呼ばれる勢力を築いた。 平明軽妙な俳風で美濃派と合わせて田舎蕉門または支麦の徒と俗に称された。 編著に『山中集』、『伊勢新百韻』等。没後乙由の息麦浪が『麦林集』を刊行。 |

|

沢露川(さわろせん)

伊賀国友生の生まれ、名古屋の人。尾張蕉門の雄。元禄4年(1691)芭蕉に入門、丈草、支考と親しみ、諸国の蕉門撰集に入集する。 宝永4年(1707)以降、俳諧行脚を繰り返した。北陸には享保6年(1721)燕説を同道して、各地で大規模な句会を催しながら北上し、既に勢力を張っていた支考と厳しく対立した。 この行脚を記念し越後高田の巻耳を編者に俳諧撰集『北国曲(ほっこくぶり)』が編まれている。 千代女は金沢でこの句会に参加し、『北国曲』に初入集している。 |

|

和田希因(わだきいん)

加賀国金沢の酒造業。北枝、支考、乙由に師事。その居を暮柳舎と号し、伊勢派の第一人者となり、門下に麦水、闌更、二柳等多くの中興俳人を輩出した。 編著『北時雨』。句集『暮柳発句集』。 |

|

紫仙女(しせんじょ)

加賀金沢の人。後に尼素心と名乗る。夫は野角で高岡俳壇の重鎮。正徳五年の『八ゆふくれ』に野角ツマとして初めて一句入集。 野角は後年金沢に移住し、希因一派の浅野川連中と交り活躍し、希因の先輩格として享保6年露川来遊を手厚く迎えいる。 享保15年野角没し、紫仙女は剃髪し、素心尼と称したのであろう。元文4年7月に没したらしい。 享保11年(1726)千代女と『姫の式』を那留の行善寺に奉納した。 |

|

坂尻屋珈凉(さかじりやかりょう)

加賀国金沢の人。父は俳人喜多村雪翁。金沢富商飯島五々(坂尻屋八郎右衛門)に嫁ぐも夫と死別し尼となる。希因門。越前の哥川、千代女と共に北陸の三女性といわれた。千代女らと風交。 稿本『渡り鳥』(紀行)がある。 |

|

河合見風(かわいけんぷう)

加賀国津幡の人。俳諧は希因に学び、百川、千代女らと風交。諸国人たちは見風宅を訪れたが、自ら国を出ることがなかったという。 編著『霞がた』等。 |

|

堀麦水(ほりばくすい)

加賀国金沢竪町の蔵宿。初め美濃派の支考門の百雀斉五々、のち伊勢派の乙由の子麦浪に師事して麦水の号を与えられた。『虚栗』調に傾向、支麦調に抗して蕉風復帰を唱えた。 編著『蕉門一夜口授』『新虚栗』 |

|

高桑闌更(たかくわらんこう)

加賀金沢の人で商家(釣瓶屋)に生まれる。希因門。地方遊歴を重ねた後、京で医を業としつつ一派をなした。芭蕉復興に尽力。 編著『有の侭』『月あかり』『花の故事』等。『千代尼句集』『はいかい松の声』の跋文書く。 |

|

既白(きはく)

加賀寺井の人。僧侶。俳諧は希因に学び、闌更とは同門の親友。 編著『蕉風昔話』『破れ笠』『夕日烏』『埋れ木』『千代尼句集』『はいかい松の声』等。 |

|

中川麦浪(なかがわばくろう)

麦林舍乙由の子で伊勢山田の人。父乙由の句集『麦林集』刊行。 編著『夏の白根』『秋の風』『梅の雫』等。 |

|

北潟屋大睡(きたかたやだいすい)

加賀本吉の人。幼年期の千代女の師として知られる。本吉藤塚社東田圃に三葉庵を結ぶ。 編著に『俳諧のきれ』『硯洗ひ』。 |

|

哥川(かせん)

越前三国の人。荒町屋の遊女泊瀬川(長谷川)。のち豊田屋の女将。俳諧は巴浪門下で加賀の千代女らと親交。 晩年は尼となり、滝谷寺の近くの庵に住み、俳諧を親しむ。 |

|

相河屋すへ女(そうごやすえじょ)

加賀松任の人。酒造業相河屋の娘。養子久兵衛を迎えて家を継ぐ。 40歳のころ、夫之甫とともに諸国へ旅をし、俳人と風交。 |

|

相河屋之甫(そうごやしほ)

加賀松任の人。相河屋へ養子に入り、すへ女の夫となる。 俳句は伊勢派の門人。 |

人物写真は尾崎康工編『俳諧百一集』より引用

尾崎康工編『俳諧百一集』より引用

尾崎康工編『俳諧百一集』より引用