主な収蔵品

|

◎市指定文化財 赤絵染付竜文鉢 江戸時代 伊万里産の磁器に、本吉(白山市美川)に住んでいた古酒屋孫次郎が上絵赤呉須で、内側に竜文、外側に唐草文を、独特の軽快なタッチで細書きしている。銘は「永昌製之」。口径16.9cm、高さ7.0cm |

|

◎市指定文化財 赤絵瓔珞文徳利 江戸時代 伊万里産の磁器に、本吉(白山市美川)に住んでいた古酒屋孫次郎が上絵赤呉須で、得意とする瓔珞を描いたもの。瓔珞とは、古代インドの貴族が使った珠玉の首飾りで、仏殿などの飾りにも使用された。 胴径9.8cm、高さ20.5cm |

|

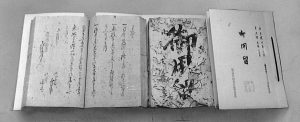

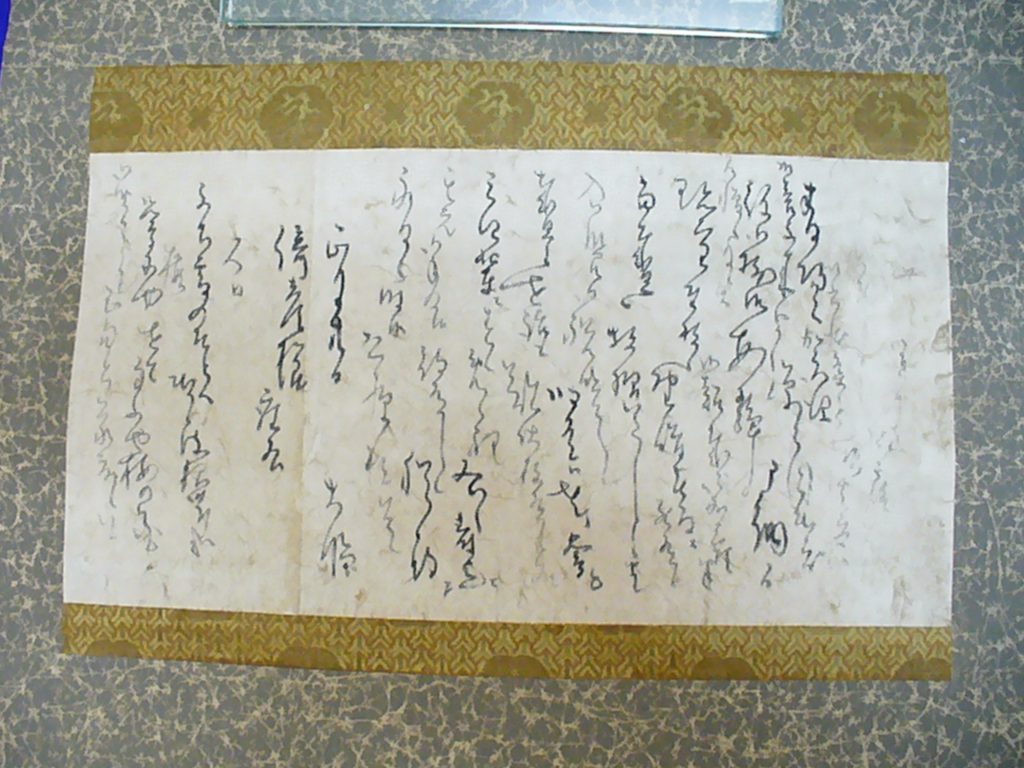

◎市指定文化財 御用留 江戸時代~明治初 江戸時代の加賀藩御算用場から本吉(美川)町奉行に下された命令、通知、案内や、町奉行が町民に出した御触れ、町民からの願い書、奉行の許可書等を肝煎が書きしるしたものである。帳冊51冊、一紙物143枚、地図16枚、解読書175部。

|

|

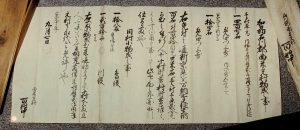

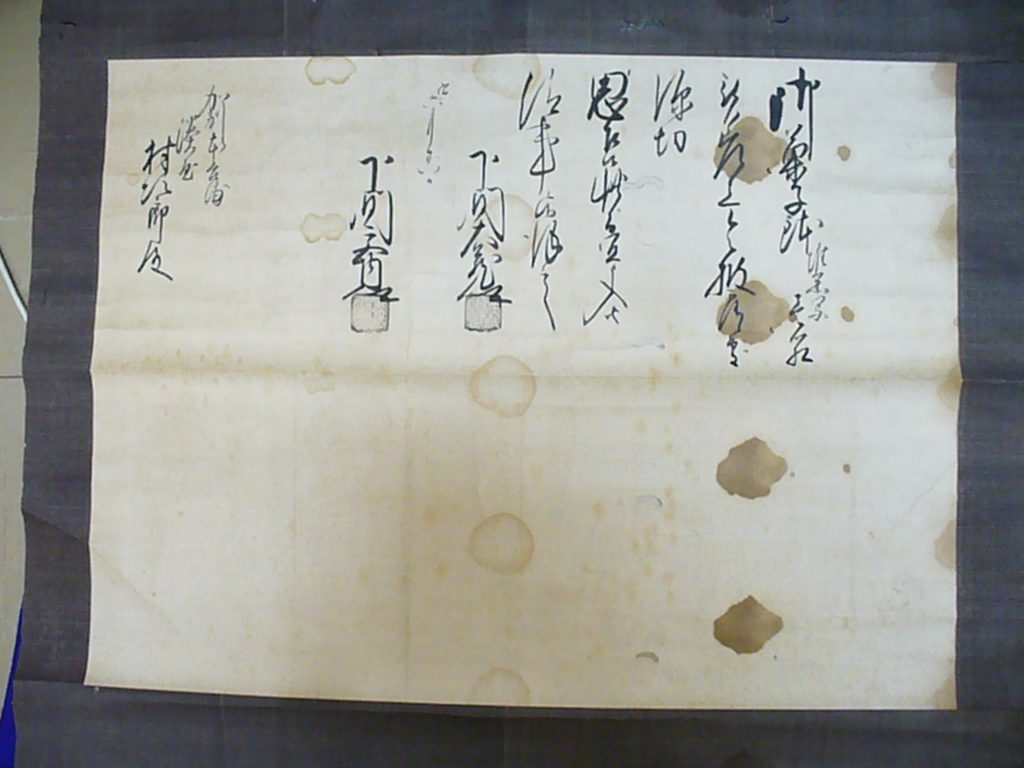

◎市指定文化財 西米光村 村御印 江戸時代 加賀藩三代藩主 前田利常が、藩の財政基盤を固めるため、村ごとに年貢米等の物成(租税)を割り当てた文書。左端の寛文十年九月七日の下に藩主の黒印が押されている事から、「村御印」と呼ばれ、村において最も重要な物として大切に保管されていた。 |

|

◎船箪笥(正式名 懸硯) 江戸時代後期 商いの通行手形や書類を入れてありました。気密性が高く、遭難すると水に浮いて乗組員を助けました。 |

|

◎北前船 錨 江戸時代後期 手取川河口で昭和40年代に引き上げられたもので実際に使われたものです。 |

|

◎北前船模型 白山丸 江戸時代末期 この北前船模型は、船主の一人であった加登屋九兵衛の持ち船の奉納用として製作されたものです。 |

|

◎北前船方位磁石(正針) 江戸時代後期 船の進路を知るために用いた磁石です。 |

|

◎引札 明治・大正時代の商家用広告宣伝チラシです |

|

◎鬼瓦(本吉瓦) 江戸時代後期 胴部鏡部分には三角形の刺突を丁寧に並べ加えている。鏡部分左右には水が書いてある。ひれ部分には菊水の文様が描かれている。 |

|

◎我れ世に敗れたり 大正時代 20歳の時に書いた小説「地上」が空前のベストセラーとなり「天才島清」と言われた小説家。 |

|

◎地上 昭和30~40年代 大映映画脚本 地上の台本 新藤兼人使用 |

|

◎赤絵瓔珞紋大鉢 江戸時代後期 |

|

◎北潟大睡筆 梅の花の句 江戸時代中期 美川にとって、最も古い貴重な文化人。句は朗らかで自由な彼独特の味があった。金沢の北枝・麦水、松任の千代と、本吉の大睡は並び称され、全国的に有名であった。加賀の千代女が12歳頃に半睡(大睡)に弟子入りしていたことがある。 |

|

◎村次郎宛書簡 江戸時代末期 湊屋村次郎が東本願寺に、堆黒の菓子鉢を納めたことによる礼状です。安政元年(1842)寅年のものです。 |

■北前船の模型や道具、明治以降の美川所縁の品々、生活用具

■明治初期の県庁の様子、初代知事の様子

■鮭、トミヨ(はりんこ・川魚)、コアジサシ(鳥)の紹介

■おかえり祭りの衣装、太鼓、獅子頭、台車車輪・模型